Elektro-Magnetismus

Fenster schließen

Informationen zu ausgewählten Unterrichtseinheiten:

Schullizenz 98 €

Fenster schließen

Informationen zu ausgewählten Unterrichtseinheiten:

Schullizenz 98 €

Elektro-Magnetismus

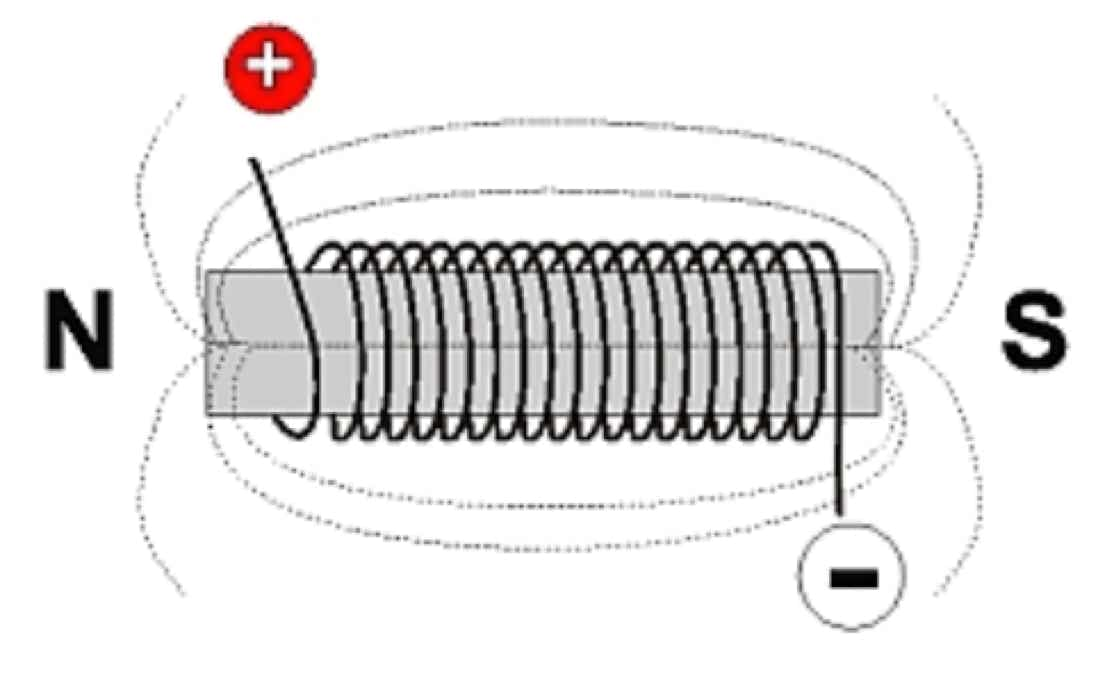

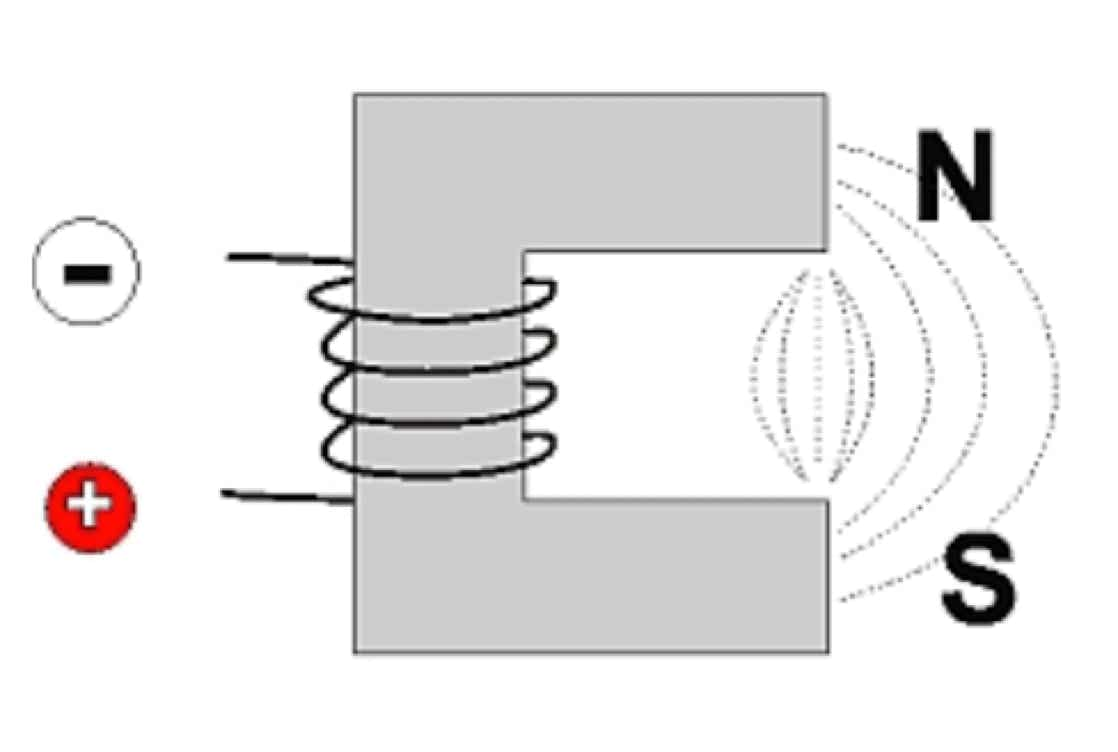

Magnetische Kräfte und die Entdeckung des Elektro-Magnetismus

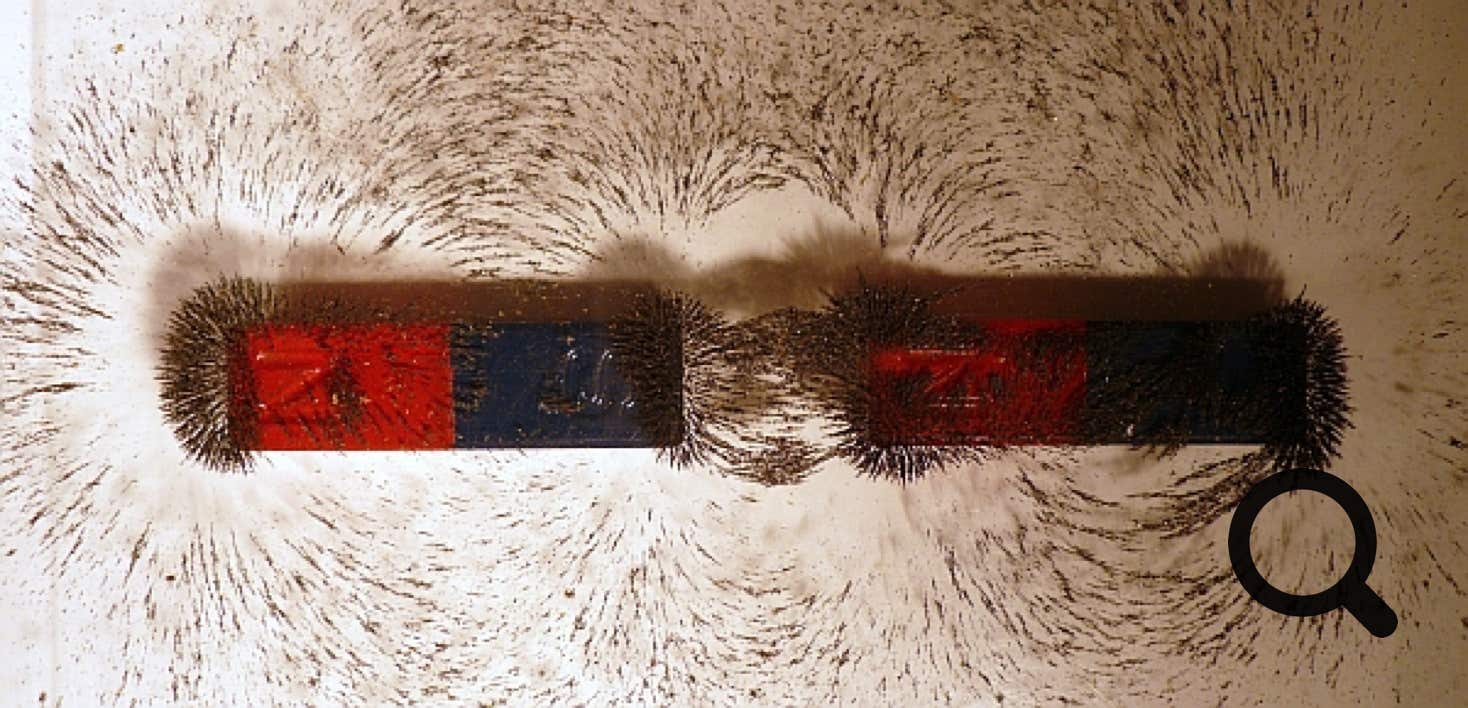

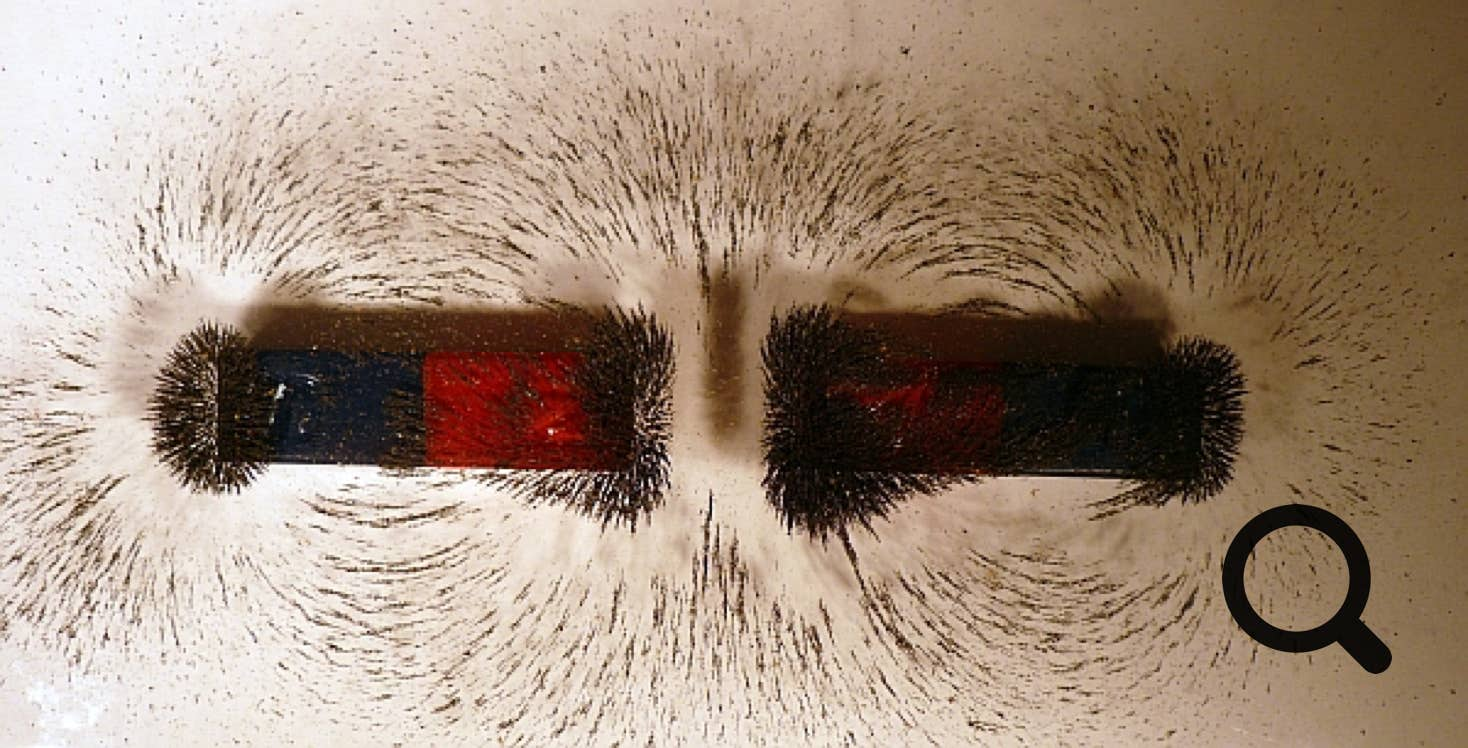

Eisen, Nickel und Kobald werden von Magneten angezogen. Streut man Eisen-Feilspäne auf eine Glasscheibe, die über einem Stabmagnet liegt, kann man den Verlauf der Magnet-Feldlinien erkennen:

Wirkung der magnetischen Kraft

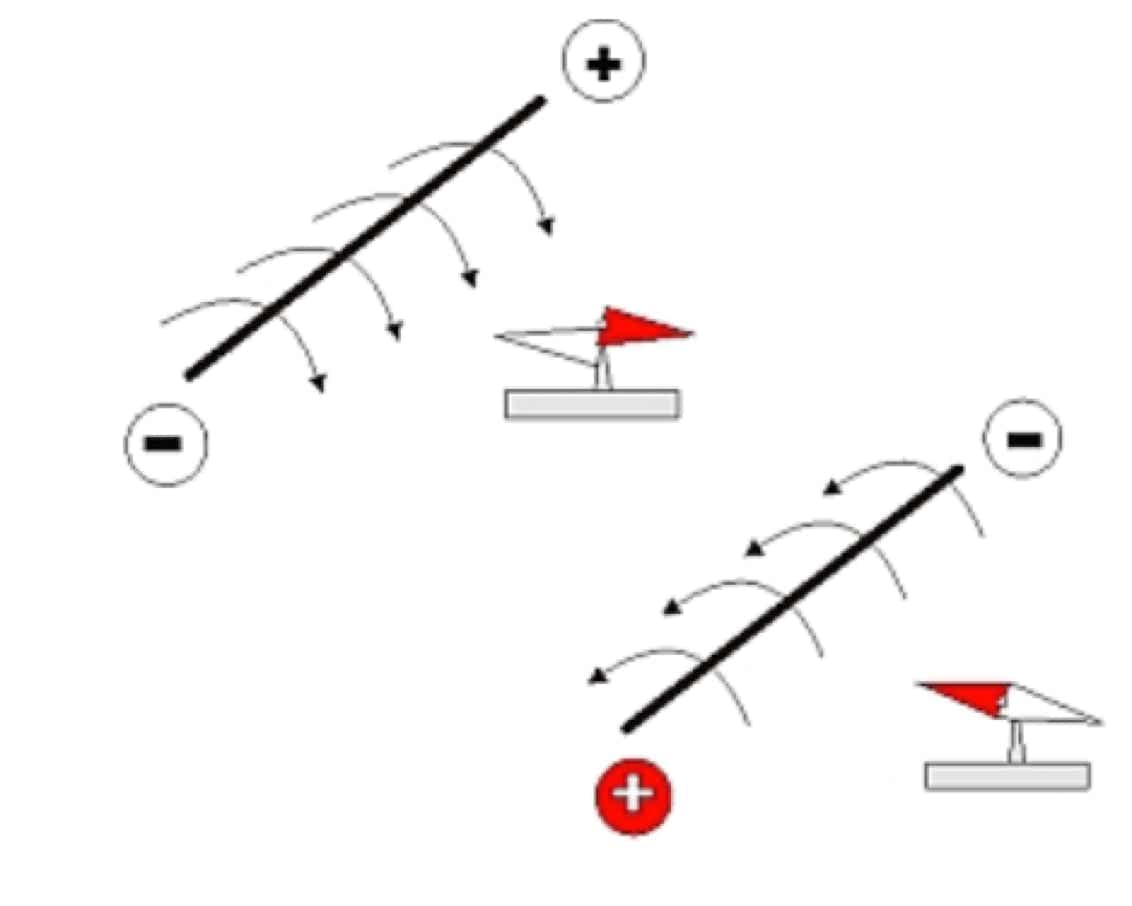

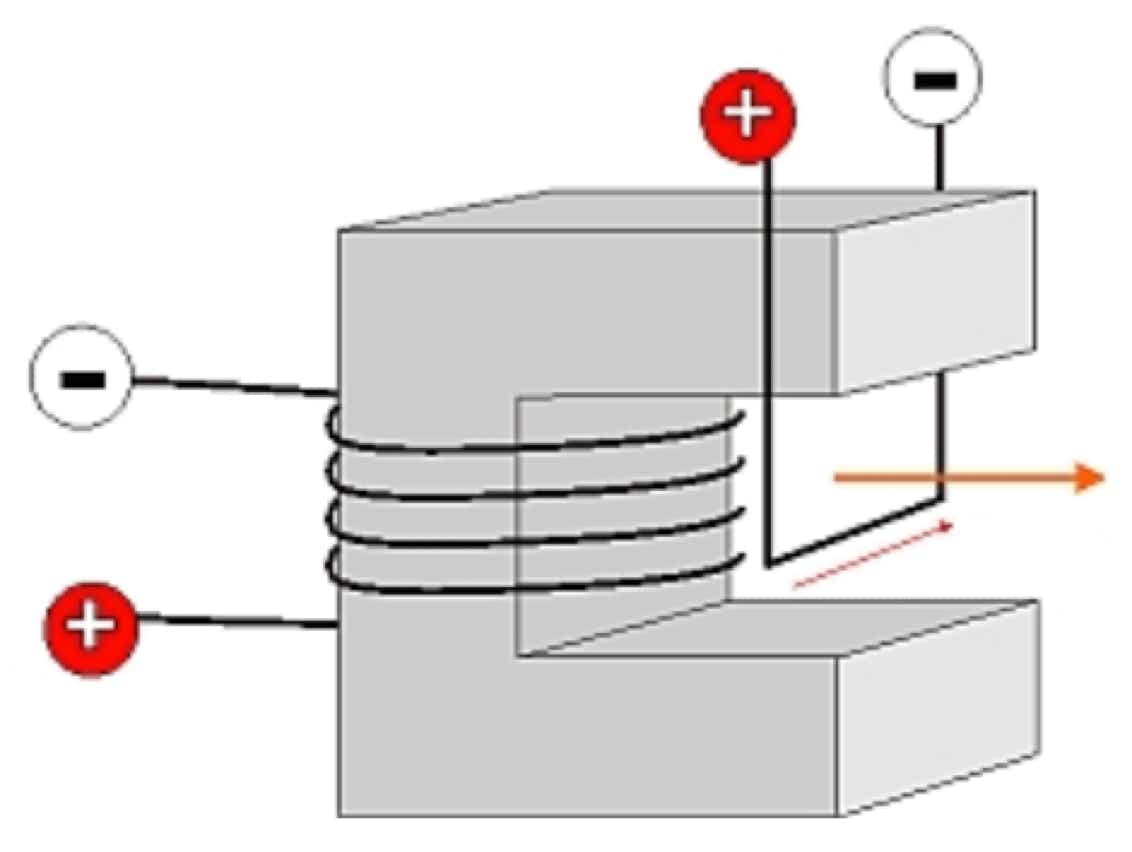

Das Magnetfeld übt auf bewegte Ladungen eine Kraft aus, die Lorentzkraft. Sie wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. Mit dem Magnetfeld wird keine Energie ausgetauscht, es ist nur ein Vermittler.

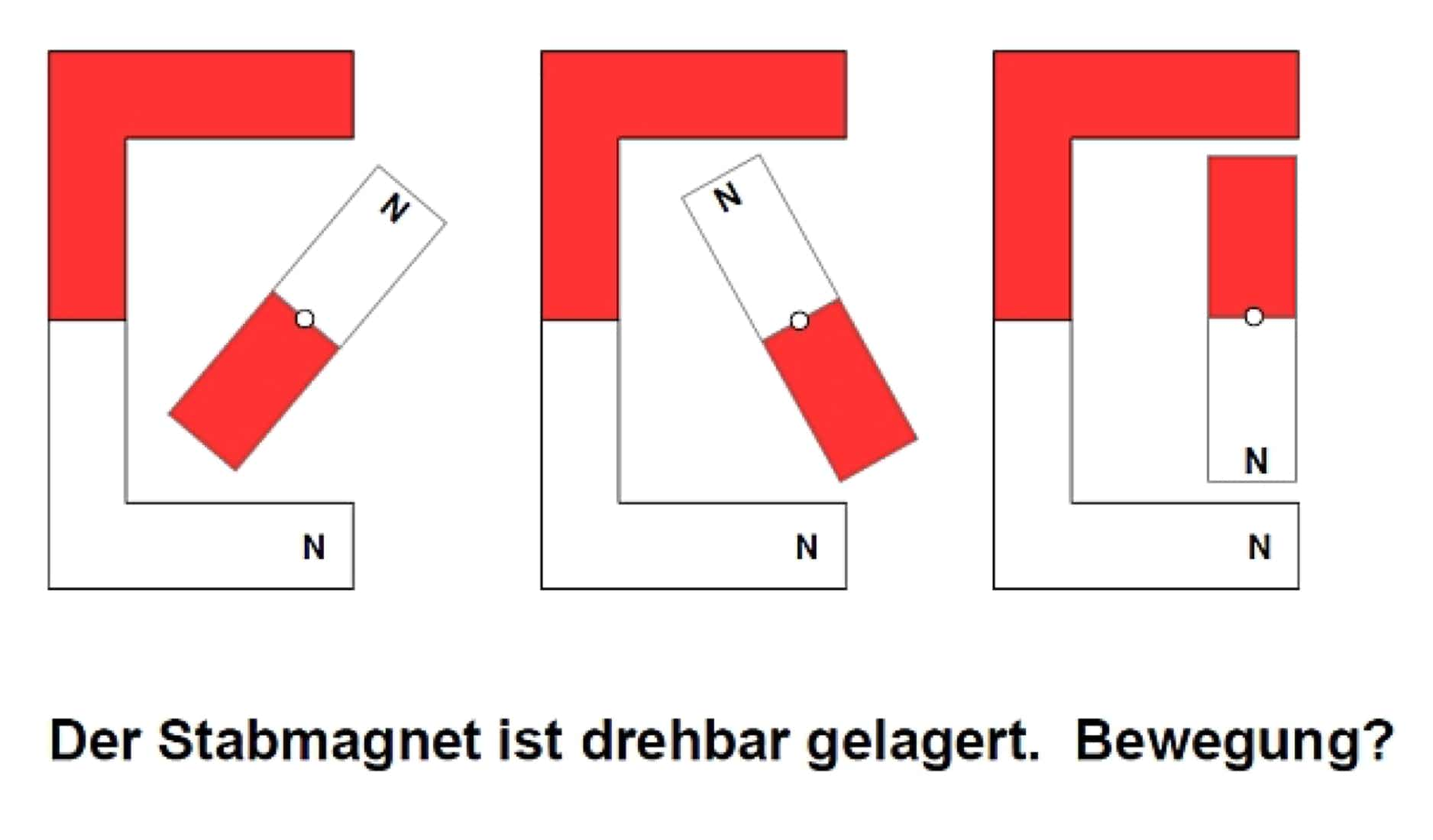

Das Magnetfeld übt auch Kräfte auf Magnete und magnetisierbare Körper aus ( Magnete und langgestreckte Proben aus magnetisierbaren Materialien richten sich immer entlang der Feldlinien bzw. antiparallel zu diesen aus, d.h. der magnetische Südpol eines Probemagneten richtet sich entlang der Feldlinien zum Nordpol des erzeugenden Feldes aus.

Dieser Effekt wird z. B. beim Magnetkompass ausgenutzt, bei dem sich die Kompassnadel, ein magnetischer Dipol, nach dem Erdmagnetfeld ausrichtet. Weitere Beispiele sind Zugmagnete, Haltemagnete und Elektromagnete an Magnetkränen.

Da sich ungleichnamige Pole anziehen und gleichnamige abstoßen, sind zwei Magnete bestrebt, ungleichnamige Pole einander anzunähern.

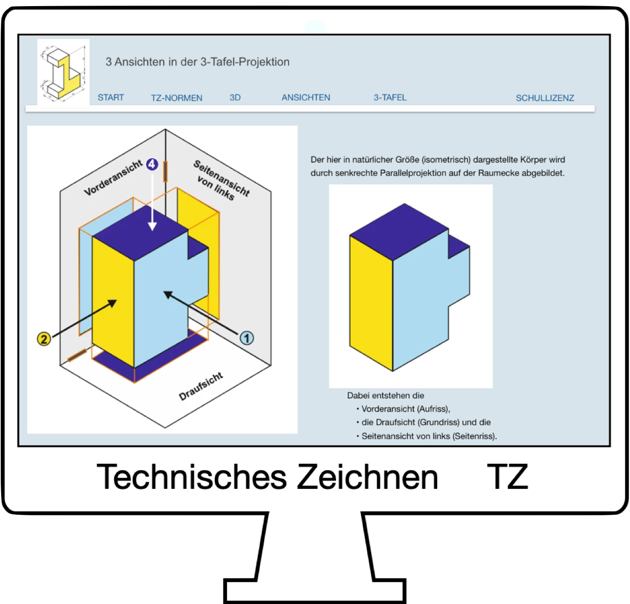

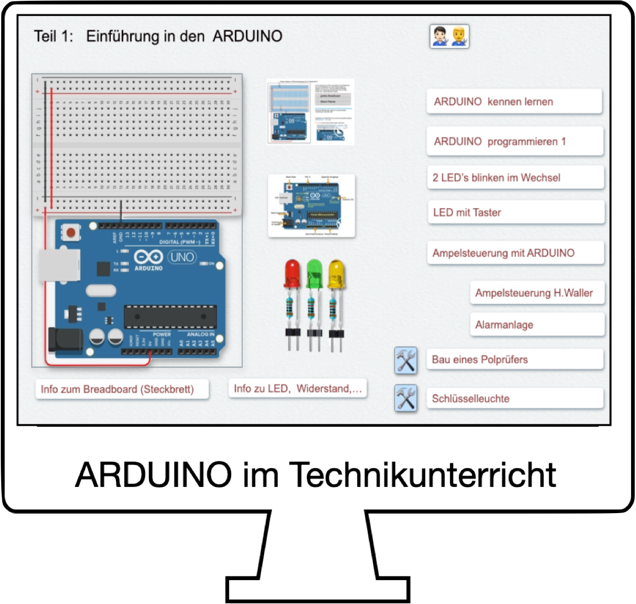

Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen weisen ein eigenständiges Wahlpflicht-fach „Technik“ in den meisten Schulformen aus. In allen drei Ländern wird ein technikorientiertes Fach mit eigenständigem Technikanteil angeboten, in Thüringen und Baden-Württemberg sogar im Pflichtbereich. Einige Bundesländer wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder das Saarland bieten Technik als eigenständiges „Fach Technik“ in einzelnen Schulformen (zum Beispiel Niedersachsen in der Haupt-, Real- und Oberschule) an. Ein technikorientiertes Pflichtfach ist in den meisten Ländern vorgesehen, oftmals als Fächerverbund in der Unterstufe, z.B.„Naturwissenschaften/Technik“ in Hamburg oder durchgängig wie „Wirtschaft-Arbeit-Technik“ in Brandenburg oder Bremen.

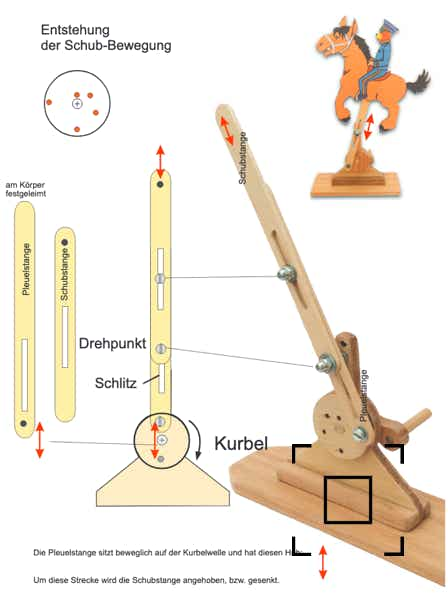

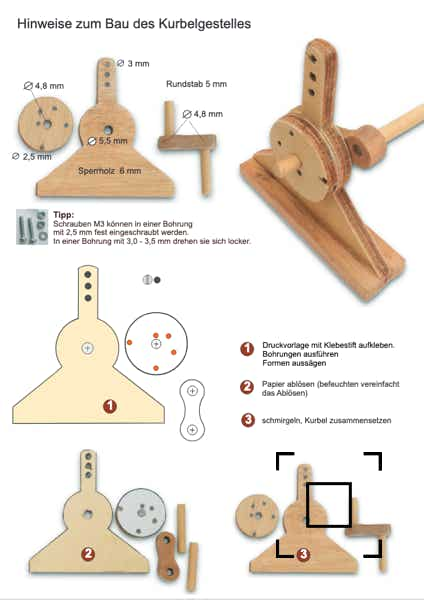

Die Unterrichtseinheiten erfordern das Vorhandensein eines Werk-/Technikraumes mit entsprechender Werkzeugausstattung. Hier werden die Schüler in die für Technik typischen Methoden und Handlungsformen in den Bereichen Planen, Konstruieren, Herstellen, Bewerten und Verwenden eingeführt.

Dadurch erwerben sie die Fähigkeit, gegenwärtige und künftige durch Technik mitbestimmte Lebensverhältnisse verantwortungsbewusst mitzugestalten und erhalten eine Berufsorien-tierung für eine technisch geprägte Berufswelt.

Im Technikunterricht sollten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, selbständige Lösungen zu konstruieren und anzufertigen. Gerade Schüler mit Problemen im sprachlich-kognitiven Bereichen (z.B. mit mangelnden Lese- und Sprachkenntnissen) erhalten im Technikunterricht neue Motivation zum Lernen in der Schule. Halten Sie deshalb den Praxisanteil (eigenständige Werkarbeit) hoch!

- Nutzen Sie die Motivation der Schüler zu praktischem Arbeiten: hier können sie sich

besser entfalten, wirklich aktiv im Unterricht arbeiten, selbstbestimmt lernen.

…schließen

Hier werden sie in die für Technik typischen Methoden und Handlungsformen in den Bereichen Planen, Konstruieren, Herstellen, Bewerten und Verwenden eingeführt. Dadurch erwerben sie die Fähigkeit, gegenwärtige und künftige durch Technik mitbestimmte Lebensverhältnisse verantwortungsbewusst mitzugestalten und erhalten eine Berufsorientierung für eine technisch geprägte Berufswelt.

ungleichnamige Pole ziehen sich an

gleichnamige Pole stoßen sich ab